Information du : 04/05/2022

Saison répertoire 2021/2022 : Cycle "Îles et meutes"

Le dernier cycle de la saison répertoire 2021/2022 démarre dans les salles du réseau en ce joli mois de mai et se poursuivra tout l'été. Le thème cette année : "¨Îles et meutes", soit quatre films abordant par le prisme du cinéma de genre ce qui humainement et socialement se réveille quand l'homme se trouve confronté à l'isolement et à des situations extrêmes...

L’île est un thème de littérature et de cinéma récurrent. Des archipels parcourus par Ulysse à The Lighthouse, de Robinson Crusoé au Docteur Moreau, du Skull Island de King Kong au terrain de chasse du comte Zaroff, les îles sont des espaces imaginaires et mentaux qui ont pour vocation de révéler l’intériorité de ses visiteurs. Des espaces clos où la folie guette, où les fantasmes et les peurs prennent corps. Un terrain de jeu idéal pour tout un pan du cinéma de genre qui entend explorer les pulsions qui traversent notre humanité. Nous sommes tous marqués par l’épisode du Covid-19, par ces confinements qui ont transformé notre société en multiples îlots, par ces scènes de ruées dans les supermarchés. Un événement qui n’est pas sans faire écho à notre sélection de quatre films qui utilisent chacun à leur manière l’image de l’île et de l’isolement pour étudier la manière dont un groupe se transforme en meute...

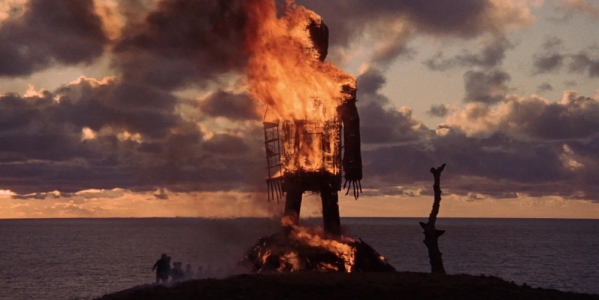

THE WICKER MAN

Un film de Robin Hardy

Angleterre – 1973 – 1h34

Le sergent Neil Howie (Edward Woodward), inspecteur appliqué et fervent chrétien, est envoyé en mission sur une petite île au large de l'Écosse. Chargé de découvrir ce qui est arrivé à une fillette de treize ans portée disparue, il se heurte au silence des autochtones et son enquête piétine. D'abord agacé par les superstitions des habitants de l'ile, Howie est choqué lorsqu'il découvre les mœurs délurés de certains d'entre eux et le fait qu'ils suivent des rituels païens célébrant la fécondité, culte qui répond à l'économie de l'île qui repose sur la récolte annuelle des fruits. Mais Howie sent qu'il y a quelque chose qui se trame derrière ces traditions celtes et il se méfie tout particulièrement de Lord Summerisle (Christopher Lee), le maître de l'île…

L'écrivain Peter Shaffer s'est forgé une solide réputation pour ses débuts au cinéma, signant pour la seule année 1972 deux scénarios particulièrement remarqués : Le Limier (qu'il adapte de sa propre pièce) pour Joseph Mankiewicz et Frenzy pour Alfred Hitchcock. Mais Shaffer, contre toute attente, ne se spécialise pas dans les scénarios pour cinéastes en fin de carrière et l'année suivante c'est à tout un pan du cinéma britannique qu'il offre une sépulture. En effet, The Wicker Man peut-être vu comme l'un des tout derniers avatars de la grande tradition de la Hammer, Shaffer reprenant de nombreux codes de ces productions d'horreurs et se plaisant, comme dans Sleuth et Frenzy, à en offrir une variation astucieuse et surprenante. Le film brille tout particulièrement à faire vivre le background de l'île : on sent que tout repose sur un maelström occulte fait de rituels païens, de survivances de mythes celtes, de superstitions, de sorcellerie... autant de croyances ancestrales qui sont ravivées par le courant new age qui secoue alors les jeunes générations de part le monde.

Costumes, chants, nudité, orgies... on se croirait dans une communauté hippie. Mais Charles Manson est passé par là et le film décrit quelque part la fin du flower power, montrant la façon dont du new age on dérive facilement vers le sectarisme, les deux mouvements fonctionnant sur la crédulité des gens et leurs superstitions. Si Shaffer dépeint avec ironie ce culte pagano-psychédélique, il l'utilise également pour railler le puritanisme anglais incarné par l'inspecteur Howie. La joyeuse luxure qui s'empare de l'île, avec ses fornications endiablées et ses femmes nues dansant joyeusement, tranche avec le comportement prude du sergent et son insupportable bigoterie. Robin Hardy développe brillamment l'humour pince sans rire de Peter Shaffer, déroulant des visions kitsch et psychédéliques où l'effroi le partage au grotesque. Il brosse une galerie de portraits tous plus inquiétants, farfelus ou décadents les uns que les autres. Menant la horde de fous, Christopher Lee est absolument époustouflant et offre l'une des meilleurs prestations de sa riche carrière. The Wicker Man navigue ainsi entre farce, satire, horreur et s'impose comme l'une des œuvres les plus originales, étonnantes et folles du cinéma anglais du début des années 70.

LE JOUR DES MORTS VIVANTS (Day of the Dead)

un film de George A. Romero

Etats-Unis – 1985 - 1h42

Après les succès de Night et Dawn of the Dead, Romero rêve pour le troisième volet de sa saga des morts vivants d’un film alliant grand spectacle et outrances gores. Il imagine un film de guerre où des hordes de zombis et d’humains se livrent une bataille ultime et rageuse. Las, ce n’est pas encore l’heure pour le cinéma de genre de sortir des ornières du cinéma de série B pour partir à l’attaque des majors. Nous sommes dans les années 80 et les yuppies qui ont pris le contrôle des studios voient d’un mauvais oeil ces bandes sanguinolentes trop politiques, trop contestataires ou simplement trop violentes. Le cinéma d’horreur doit encore se cantonner aux salles d’exploitation et à la vidéo pour de nombreuses années, et ce malgré l’engouement d’un public de plus en plus large. Romero devra donc attendre près de vingt ans pour enfin porter à l’écran ces images de batailles rangées, dans un contexte devenu difficile par justement l’appropriation, le formatage et l’édulcoration du cinéma d’horreur par les grands studios.

Pour l’heure, foin de spectaculaire. Romero se replie sur un huis clos étouffant, l’un des plus angoissants qu’il nous ait été donné de voir. Dans un bunker où se sont réfugiés quelques survivants, témoignage d’une humanité réduite à peau de chagrin, militaires et scientifiques tentent vainement de trouver le remède contre ces zombis qui dorénavant marchent en pleine lumière sur une terre abandonnée des hommes. Les humains habitent désormais ces catacombes où l’imaginaire collectif rejetait jusque-là les monstres en tous genres. Entre les deux factions, la tension monte. Du côté des scientifiques, Logan, surnommé « Frankenstein », multiplie vivisections et expériences sur des prisonniers zombis, actes sadiques contrebalancés par l’amour paternel qu’il porte à Bub, un zombi où pointe une lueur de raison, d’humanité. De l’autre côté, une poignée de militaires fascisants ne pense qu’extermination pure et simple de l’envahisseur.

Avec Le jour des morts vivants, Romero prend fait et cause pour ses zombis. Sous les maquillages horrifiques de Tom Savini, on sent une sorte de pureté, de naïveté enfantine. Dans les beaux yeux de Bub, on voit une âme prisonnière d’un corps en décomposition, un regard animal doux et craintif, empli d’incompréhension. A force de tueries les humains ont perdu leur humanité et les zombis, bien que dominants, sont les victimes éternelles de la soif de contrôle et de pouvoir de l’homme. Le constat est amer. L’homme ne peut que s’entretuer, même lorsqu’il est à la lisière de la disparition, lorsque la logique voudrait qu’il cherche un nouvel équilibre, repense sa vision du monde et non tente par tous les moyens de retrouver un ordre à jamais disparu. Seule la femme est porteuse d’espoir pour Romero et Sarah, l’héroïne du film, est la flamme qui vaille que vaille essaye de briller au cœur d’un nuit toujours plus noire.

Le Jour des morts vivants est un film aux thématiques passionnantes mais qui n’oublie pas le contrat passé avec le spectateur, à savoir un déluge de scènes gores. Cependant la profusion de dialogues et la tendance du cinéaste à privilégier les moments en creux en font un film hors norme, inclassable, qui dérouta à l’époque les amateurs du genre. Échec public, échec critique, Le jour des morts vivants marque le début d’une traversée du désert pour Romero qui, en récidivant trois ans plus tard avec le magistral Incident de parcours, a eu le mauvais goût de vouloir réaliser des films singuliers, critiques, politiques dans le paysage d’un cinéma d’horreur finalement très conservateur.

SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Lord of the Flies)

Un film de Peter Brook

Angleterre – 1963 – 1h32

Pendant la seconde guerre mondiale, un avion emmène des enfants anglais vers l’Australie où leurs parents les envoient trouver refuge. Mais l’avion s’écrase sur une île déserte de l’Océan Pacifique et aucun adulte ne sort rescapé de l’accident. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ralph et « Piggy » se rencontrent sur la plage, se demandant s’ils sont les seuls survivants. Ils y trouvent une conque dans laquelle Ralph se met à souffler. De nombreux enfants, attirés par le bruit, se regroupent autour de celui qui devient leur nouveau leader. Un peu plus tard, un groupe en uniforme d'écoliers se joint à eux, groupe mené par Jack qui conteste très vite l’autorité de Ralph. Pour éviter que la communauté ne se scinde en deux parties, Ralph est nommé dirigeant tandis que Jack devient le chef des chasseurs.

Sa Majesté des mouches est au départ produit par Sam Spiegel, figure de proue de la Columbia, encore auréolé du succès de Lawrence d'Arabie et du Pont de la rivière Kwai. Peter Brook lui propose de réaliser l'adaptation du roman de William Golding pour un budget infime au regard de ses prestigieuses productions, n’ayant besoin que d’une plage, d’un petit groupe d’enfants et d'une liberté créatrice totale. Spiegel accepte avec enthousiasme, mais au bout d’une année de palabres, de réunions, de repérages Peter Brook se rend compte que le célèbre producteur essaye de gonfler artificiellement le budget initialement prévu (qui en vient à monter à un million de dollars), incapable qu'il est d'accepter l'idée d’être à l’origine d’un « petit » film. Peter Brook décide de mettre un terme à cette entreprise qui lui échappe complètement et dans laquelle il ne reconnaît plus son projet d'origine, paye une fortune son droit à la liberté (environ 150000 dollars) et recommence le projet avec l'aide d'un jeune producteur indépendant. Il met deux ans à trouver de nouveaux financements (un total de 300000 dollars, la moitié partant donc pour Sam Spiegel), auditionne près de trois mille enfants et se rend à Porto Rico pour tourner le film avec un chef opérateur novice, Tom Hollyman, venu de la photographie, et une équipe technique composée essentiellement d’amateurs.

Le temps de tournage très réduit (les vacances d’été des enfants acteurs) pousse Brook à faire appel à un deuxième cameraman (son ami Gerry Feil qui suit le projet depuis l’origine) afin de couvrir chaque séquence. Tandis que Brook travaille précisément chaque cadre avec Tom Hollyman, Feil a juste pour instruction de filmer comme il le peut ce qui se passe sous sa caméra. Au montage, qui se déroule à Paris en compagnie du fidèle Gerry Feil, Brook se rend compte qu’il choisit en grande majorité les prises de ce dernier. A la minutieuse préparation des cadres et du mouvement des acteurs, il préfère la liberté de regard de Feil. Cependant, Brook a préparé le terrain à cette découverte tardive : pendant le tournage, il demande à ses jeunes acteurs d’improviser et tourne ainsi près de soixante heures de film. La présence d'une seconde caméra ne trouve pas sa seule justification dans les raisons pratiques invoquées mais bien dans le projet artistique du cinéaste. Cette méthode de travail montre la façon dont Brook souhaite (et ce, dès le début de sa carrière) s’éloigner du cinéma de studio traditionnel et trouve son inspiration dans le cinéma direct qui prend son essor dans les années 60. Sa Majesté des mouches possède ainsi la force d’un document brut pris sur le vif, une œuvre magistrale qui questionne la nature humaine, ses contradictions, qui montre la lutte incessante que la civilisation doit mener contre la sauvagerie, contre le besoin de transcendance qui mène à l’aveuglement et au crime, contre la soumission et l’humiliation imposées aux faibles. Que des enfants soient les acteurs de cette lutte rend la fable d’autant plus troublante et forte.

LES REVOLTES DE L’AN 2000 (¿Quién puede matar a un niño?)

Un film de Narciso Ibanez Serrador

Espagne – 1976 – 1h47

Un couple de touristes anglais, Tom et Evelyn, arrivent au port espagnol de Benavis en pleine fête locale, pour dès le lendemain aller passer une quinzaine de vacances sur la paisible île d’Almanzora. Mais à leur arrivée sur place, ils sont surpris de trouver le village comme abandonné, tout juste occupé par de mystérieux enfants mutiques. Bientôt, ils vont être confrontés à l’inenvisageable réalité : les enfants ont tué tous les habitants de l’île, et ils sont les prochaines victimes de leurs jeux macabres.

Présenté au festival d’Avoriaz 1977, couronné d’un Prix de la Critique puis devenu quasi-introuvable, amputé de plusieurs séquences dans ses versions internationales, voire interdit pendant de longues années dans plusieurs pays (Finlande, Islande…), il n’en fallait pas plus aux Révoltés de l’an 2000 pour se forger chez les amateurs de cinéma de genre une réputation de choix, décuplée par sa rareté.

L’essentiel du film réside dans son titre original, ¿Quién puede matar a un niño?, que l’on pourrait traduire par « Qui peut tuer un enfant ? ». Question faussement provocatrice dont l’inattendue réponse est brutalement donnée dès l’implacable générique de début, durant lequel des images d’archives des camps d’Auschwitz, des guerres de Corée ou du Viet-Nam, ou encore des famines provoquées par les guerres civiles nigérianes viennent illustrer le propos du cinéaste : en fait, tuer des enfants est un exercice pratiqué en permanence par l’Humanité, puisque ces innocents sont les premières victimes de la folie des adultes. Le film repose ainsi sur un postulat horrible mais légitime (ou horrible parce que légitime) : et si les enfants du monde décidaient de ne plus subir et se retournaient contre leurs bourreaux, c’est à dire nous ? Les Révoltés de l’an 2000 pourrait donc s’apparenter à un « survival » à double entrée : d’une part et de manière littéralement diégétique, pour ce couple de touristes en milieu hostile ; d’autre part, et de manière bien plus réflexive, pour l’Enfance même, dans une réaction de violence qui tiendrait donc autant de la revanche que du réflexe de survie.

Si le cinéma de Serrador n’ai que peu à voir avec celui de Carlos Saura (Cria Cuervos) ou de Victor Erice (L’esprit de la ruche), il est tentant de saluer cette manière unique qu’avait, au milieu des années 70, le cinéma espagnol de créer un fascinant trouble dans l’esprit de ses spectateurs en mêlant à la fois imaginaire de l’enfance et morbidité, considérations socio-politiques et fantastique jamais totalement avoué… Toutefois, il semble évident que les influences de Serrador ne soient pas uniquement hispaniques. Entre cette ritournelle enfantine qui hante le film et qui évoque irrésistiblement celle fredonnée par Mia Farrow dans le générique de Rosemary’s Baby ou cette scène d’ouverture, avec un cadavre venu de la mer sur des accents très jawsiens ; entre la mention par l’un des personnages de La Dolce Vita et une intrigue qui, de l’aveu même du chef-opérateur José Luis Alcaine, se situe délibérément entre Les Oiseaux d’Hitchcock et La Nuit des mort-vivants de Romero, la cinéphilie de Narciso Ibanez Serrador semble incontestable, et qui plus est assez remarquablement digérée pour déboucher sur un cinéma personnel et ambitieux.

- Antoine Royer, DVDClassik

CYCLE RÉPERTOIRE

ÎLES ET MEUTES

De début mai à fin août dans 22 salles du réseau.

THE WICKER MAN

- Plougonvelin, Le Dauphin

3 mai

Gourin, Le Jeanne d’Arc

semaine du 4 mai

Carhaix, Le Grand Bleu

7 mai

Questembert, L’Iris

les 08 et 10 mai

Moëlan sur Mer, Le Kerfany

10 mai

Quimperlé, La Bobine

10 mai

Saint Malo, Le Vauban II

11 mai

Guéméné sur Scorff, Ciné Roch

12 mai

Plougastel Daoulas, L’Image

21 mai

Callac, Cinéma Argoat

22 mai

Loudéac, Le Quai des images

19 juin

Huelgoat, Arthus Ciné

sem du 29 juin

Belle île, Le Rex

à dater

Douarnenez, Le Club

à dater

Morlaix, La Salamandre

à dater

Nivillac, La Couronne

à dater

Penmarc’h, L’Eckmühl

à dater

Plestin les grèves, Le Douron

à dater

LE JOUR DES MORTS VIVANTS

- Saint Brieuc, Le Club 6

14 juin

Loudéac, Le Quai des images

17 juin

Callac, Cinéma Argoat

19 juin

Gourin, Le Jeanne d’Arc

semaine du 30 juin

Plougastel Daoulas, L’Image

2 juillet

Guéméné sur Scorff, Ciné Roch

21 juillet

Plougonvelin, Le Dauphin

2 août

Huelgoat, Arthus Ciné

sem du 3 août

Carhaix, Le Grand Bleu

6 août

Questembert, L’Iris

7 et 9 août

Moëlan sur Mer, Le Kerfany

9 août

Saint Malo, Le Vauban II

10 août

Belle île, Le Rex

à dater

Douarnenez, Le Club

à dater

Morlaix, La Salamandre

à dater

Nivillac, La Couronne

à dater

Penmarc’h, L’Eckmühl

à dater

Plestin les grèves, Le Douron

à dater

SA MAJESTÉ DES MOUCHES

- Callac, Cinéma Argoat

22 mai

Gourin, Le Jeanne d’Arc

semaine du 1er juin

Saint Brieuc, Le Club 6

3 juin

Guéméné sur Scorff, Ciné Roch

9 juin

Plougastel Daoulas, L’Image

18 juin

Carhaix, Le Grand Bleu

2 juillet

Questembert, L’Iris

3 et 5 juillet

Plougonvelin, Le Dauphin

5 juillet

Moëlan sur Mer, Le Kerfany

12 juillet

Saint Malo, Le Vauban II

13 juillet

Huelgoat, Arthus Ciné

sem du 20 juillet

Belle île, Le Rex

à dater

Carantec, l’Etoile

à dater

Douarnenez, Le Club

à dater

Loudéac, Le Quai des images

à dater

Morlaix, La Salamandre

à dater

Penmarc’h, L’Eckmühl

à dater

Plestin les grèves, Le Douron

à dater

LES RÉVOLTÉS DE L'AN 2000

- Saint Brieuc, Le Club 6

11 mai

Carhaix, Le Grand Bleu

4 juin

Plougastel Daoulas, L’Image

4 juin

Questembert, L’Iris

5 et 7 juin

Plougonvelin, Le Dauphin

7 juin

Saint Malo, Le Vauban II

8 juin

Quimperlé, La Bobine

9 juin

Moëlan sur Mer, Le Kerfany

14 juin

Gourin, Le Jeanne d’Arc

semaine du 15 juin

Huelgoat, Arthus Ciné

sem du 17 août

Belle île, Le Rex

à dater

Carantec, l’Etoile

à dater

Douarnenez, Le Club

à dater

Loudéac, Le Quai des images

à dater

Morlaix, La Salamandre

à dater

Penmarc’h, L’Eckmühl

à dater

Plestin les grèves, Le Douron

à dater